ことほむ合同会社とは?

– 歴史に学び、今を創り、未来を守る

醤ちゃんは、ことほむの新メインキャラクター。

だいだらぼっちくんは、ことほむの旧メインキャラクター

私たちの使命 (Our Mission)

「歴史に学び、今を創り、未来を守る」

私たちは、この言葉を活動の原点に据え、過去から受け継がれてきた叡智に深く敬意を払い、現代社会の多様な課題と真摯に向き合います。

そして未来へと繋がる持続可能な価値を創造することを使命としています。歴史文化への深い洞察、多角的な専門性、そして創造的なアプローチを融合させ、お客様、地域社会、そして次世代のために貢献する専門家集団です。

私たちが大切にしていること (Our Core Values)

- 本質の探求:

表面的な事象に捉われず、物事の根源にある価値や構造を深く追求し、真の課題解決と価値創造を目指します。 - 共創と伴走:

皆様や地域の方々との対話を重視し、共に考え、試行錯誤を重ねながら、共に未来を形作る真のパートナーでありたいと願っています。 - 未来への責任:

私たちの仕事が生み出す価値が、一過性のもので終わることなく、次世代へと確実に受け継がれ、より良い社会の実現に貢献することを常に意識し、行動します。

私たちの思想的背景、華厳の叡智と「ことほむ」の精神

私たちの活動の根底には、「歴史に学び、今を創り、未来を守る」という使命に加え、社名「ことほむ」に込めた深い世界観があります。それは、万物が互いに関係しあい、一つ一つが全体を内包し、全体が個々の現れであるという華厳思想の叡智に触発されています。

この「すべては繋がっている」という視座から、私たちは個々の文化財や地域の課題、そしてお客様の事業を、より大きな文脈の中で捉え直し、その本質的な価値と可能性を「言祝(ことほ)ぎ」ます。この思想は、私たちが目指す調和の取れた持続可能な未来への貢献、そして過去・現在・未来を繋ぐという役割意識の源泉となっています。

私たちの理念や社名の由来、そして華厳思想が日々の活動にどのように息づいているか、その詳細な物語は以下のページでご紹介しています。

私たちのありたい姿 (Our Vision)

私たちは歴史の知恵と現代の技術、そして未来への洞察を組み合わせることで、忘れられた価値に新たな光を灯し、多様な文化が豊かに息づき、人々が自らの地域や歴史に誇りと希望を持って暮らせる社会の実現に貢献します。そのための信頼される触媒であり、共に歩む伴走者であり続けたいと考えています。

「ことほむ」という言葉は?

「ことほむ」は古代日本語「言祝む(く)」から来ています。現代でも「寿ぎ」として使われ、祝福を意味しています。

ことほむを深く知る – 私たちの活動と専門性へのご案内

「ことほむ」の理念、私たちの歩んできた道のり、独自の強み、そして私たちを形作る専門家たちや企業としての詳細について、以下の各ページでより詳しくご紹介しています。

ご関心をお持ちの項目から、私たちの取り組みの核心に触れてみてください。

私たちの物語 (Our Story)

概要:

2019年の創業の背景にある文化財への危機感から、社名「ことほむ」に込めた華厳思想にも通じる万物照応の願い、そしてコロナ禍や能登半島地震といった試練を乗り越え、私たちが何を大切に活動を続けているのか。その歩みと哲学を、私たちの言葉で綴っています。

ことほむの強み (Our Strengths)

概要:

「ことほむ」の特徴は、人文科学系の深い専門知識とマーケティング業務からの知見、システム構築の知見の融合、多角的なストーリーテリングやビジュアル化技術を駆使した独自の企画・分析プロセス、そして信州上田「柳町」の事例に代表される実践的な課題解決力について具体的に解説しています。

専門家紹介 (Specialist Introductions)

概要:

歴史研究、観光学、マーケティング、ウェブ制作、データ分析、シナリオ作成、写真、アバターキャラクターデザインなど、多様な専門分野で活躍する、ことほむの個性豊かな専門家たちをご紹介します。

各メンバーの経歴、得意分野、そしてプロジェクトにかける情熱をご覧ください。

会社概要 (Company Profile)

概要:

ことほむ合同会社の正式な情報(会社名、法人番号、設立日、所在地、主要取引銀行、事業内容の概要、制作協力実績、所属団体など)をまとめています。

企業としての私たちの基本情報をご確認いただけます。

サービス一覧 (Our Services)

概要:

歴史・文化コンサルテーションから、AIを活用したコンテンツ戦略、文化観光ブランディング、システム運用コンサルティング、ミクロアートプロジェクトまで。私たちが提供する多様な専門サービスの詳細な一覧と、それぞれの概要をご紹介します。

お問い合わせ (Contact Us)

概要:

私たちの活動やサービスに関するご質問、具体的なご相談、協業のご提案など、どのようなことでもお気軽にご連絡ください。専門のスタッフが一つ一つ丁寧に対応させていただきます。

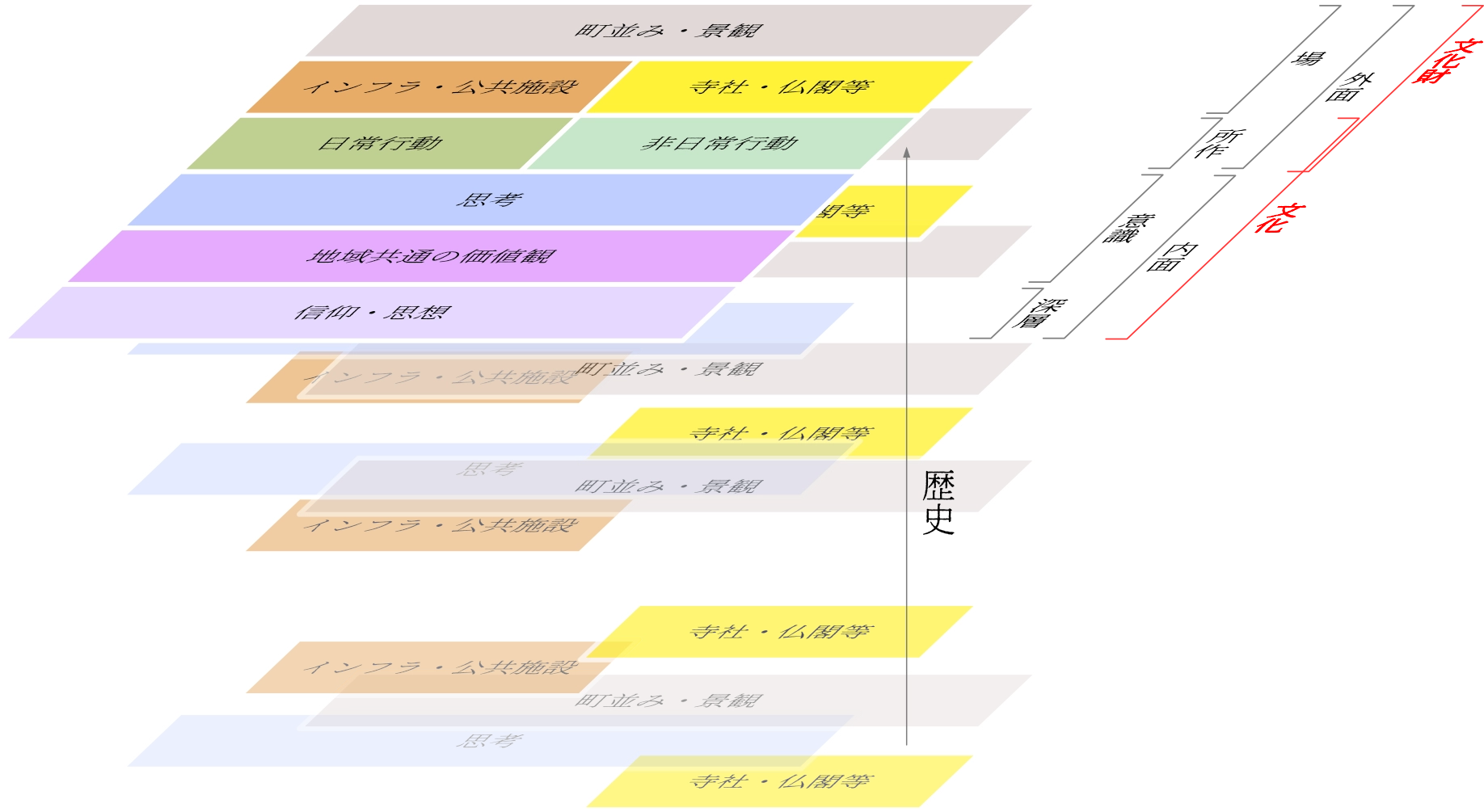

文化と文化財の定義

ことほむでは、「文化」と「文化財」について明確に区分けをしています。

下図が概念図となります。

文化:人の内面が主となる要素で成り立っており、人が居なければ存在できない概念です。

ただし、これら内面を第三者へ伝えるために記録した書画・文書などは文化財に分類されるものとして考えています。

文化財:建築物・建造物・土木・工芸物・書画・文書など、目に見える形として存在しているもの。

ただし、無形文化財については下図の「所作」に含まれる「行動」部分が文化と重複すると考えています。

地域文化とは、文化・文化財に加えて、時間変化(歴史)を見えるようにすることではじめて成立するものです。

あなたの物語に、確かな深みと感動を

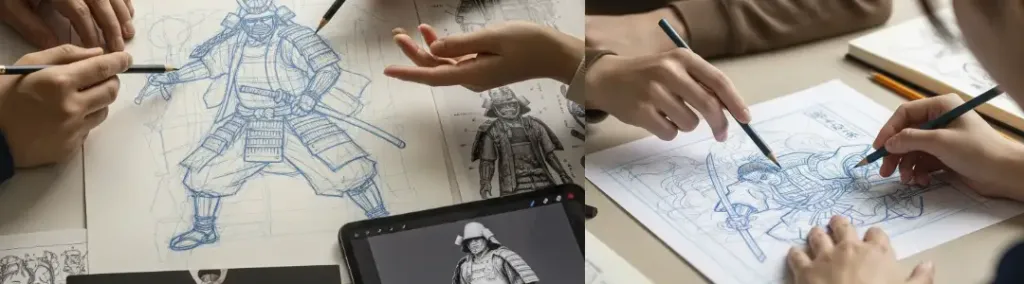

物語に、魂を宿す「時代考証・監修」サービス

制作会社、広告代理店の方以外でも、

個人・サークル・チームで創作活動をしている方たちにも

役立てていただきたい「時代考証」について。

アニメ、ゲーム、漫画、小説…すべての物語は、その世界観の「確かさ」によって、より深く、より多くの人の心を捉えます。ことほむの時代考証は、単なる事実確認に留まらず、作品に文化的な奥行きと本物の感動を宿らせるお手伝いをします。不正確な描写による誤解や「価値の文化財破壊」を防ぎ、国内外のファンに愛され、未来へと語り継がれる作品創りを支援します。

インディーゲーム開発者様、同人サークルの皆様、そしてチームや個人で創作活動に励むクリエイターの皆様へ。

「専門家に頼むのは敷居が高いかも…」「こんな小さなプロジェクトでも相談できるだろうか…」そういったご心配は無用です。

ことほむは、規模の大小に関わらず、すべての「物語を創りたい」という情熱を尊重し、あなたの創造の旅に寄り添います。

小さな疑問から、専門的な時代背景の構築まで、どうぞお気軽にご相談ください。

あなたの作品が持つ可能性を最大限に引き出し、確かなクオリティで世界に羽ばたくために、私たちが専門知識でサポートします。

※基本的に個人の方のご相談はX(Twitter)DMでも行っています。

料金などを気にしないで、気軽に相談して下さい。

AIに「選ばれる」ウェブサイトへ

地域の「真の価値」を届け、選ばれるデスティネーションへ

制作会社、広告代理店の方以外でも、

個人・サークル・チームで創作活動をしている方たちにも

役立てていただきたい「時代考証」について。

観光DMOや行政の皆様へ。地域の豊かな魅力を国内外の旅行者に的確に届け、持続可能な観光地としての評価を確立しませんか?

「ことほむ」は、ウェブサイトの専門性・権威性・信頼性(AEO)を最大化するコンテンツ戦略を支援します。

歴史文化への深い洞察とAI時代を見据えた情報設計で、貴地域の「物語」を魅力的に構成・発信。誤解を防ぎ、ファンを育む質の高い情報で、観光客に「選ばれる」地域ブランドの確立に貢献します。